DATI TECNICI

Dislivello complessivo: 765 m

Tempo complessivo: 4 h 35 min

Difficoltà: FE 1 (Escursionisti Esperti – Facile)

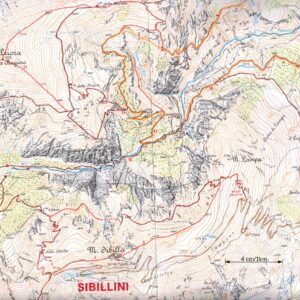

Cartografia IGM: 132 | NO Bolognola – 132 I SO Montemonaco

Cartografia escursionistica: Carta dei Monti Sibillini – S.E.R. 1:25.000

Segnaletica: assente

I fiumi che scorrono verso l’Adriatico, come il Tenna, attraversano le asperità dell’Appennino scavando profonde e strette gole. Tra queste, l’Infernaccio, nei Monti Sibillini, è probabilmente la più conosciuta, soprattutto per la sua frequentazione estiva. Il paesaggio è selvaggio e ricco d’acqua: il fiume Tenna scorre impetuoso, accompagnato da numerose sorgenti, come le “pisciarelle”, e dalla suggestiva cascata dell’Amore lungo il Fosso il Rio. Le acque scorrono rumorose tra le ombre delle rocce o si gettano dai pendii scoscesi, riflettendo i raggi del sole.

Una fitta vegetazione arborea – faggi, tassi, aceri – si aggrappa ai versanti rocciosi del Monte Sibilla e del Monte Priora, che stringono il fiume in una sorta di stretta gola, quasi fino alle sue sorgenti. Questo paesaggio aspro e impressionante ha alimentato l’immaginario popolare, che ha battezzato la zona con il nome di Infernaccio. Tuttavia, il suo nome originario era “Volubrio”, un toponimo dalla provenienza incerta: potrebbe indicare un luogo circondato dall’acqua o, secondo l’interpretazione suggestiva di Pagnani, derivare da una corruzione del latino delubrum, cioè un santuario, un luogo sacro dedicato a riti di espiazione e purificazione legati all’acqua.

Salendo di qualche centinaio di metri dal fondovalle, i versanti si fanno meno ripidi e la valle si apre, offrendo un profilo più ampio e accessibile. È qui che sentieri e mulattiere trovano un passaggio più agevole attraverso la montagna. Non seguivano il difficile e impervio letto del fiume – reso solo di recente in parte percorribile – ma si snodavano lungo i versanti medi. La Valtenna era infatti attraversata da antichi itinerari che da Amandola e Montefortino superavano l’Appennino al Passo Cattivo, per poi discendere lungo la valle del Nera verso il Tirreno. Nei punti strategici si trovavano eremi e fortificazioni, come il Romitorio di Sant’Antonio a Capotenna e l’Eremo di San Leonardo al Volubrio.

L’Eremo

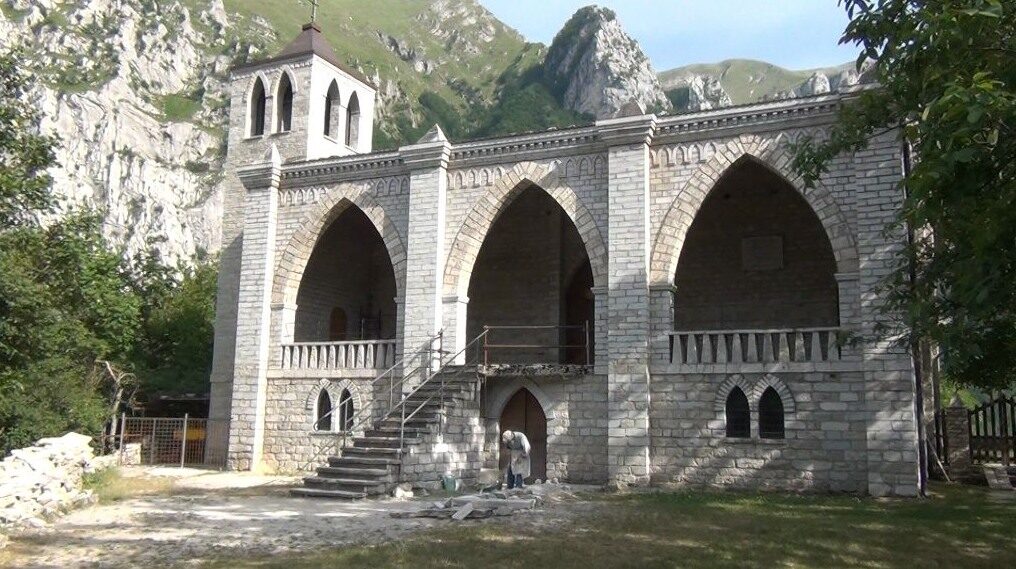

Su uno sperone roccioso che si protende come un ponte tra i due versanti della gola si affaccia il moderno Eremo di San Leonardo, edificato sui resti di un antico insediamento benedettino. Il sito, naturalmente protetto e racchiuso tra le pareti calcaree del Monte Sibilla e del Monte Priora, ospitava già nei primi secoli del Medioevo una struttura fortificata. Un documento proveniente dall’Abbazia di Farfa – influente monastero della Sabina – risalente al IX secolo, menziona cinque famiglie “Qui resident ad Volubrum” tra i beni situati nel territorio fermano.

Nel 1066, presso il Prato di Sant’Antonio, alla testata della Val Tenna, si combatté una dura battaglia tra Montefortino e Visso per il controllo dei pascoli della zona. Dopo la vittoria, i montefortinesi fortificarono San Leonardo, che da quel momento venne designato come Castrum de Volubrio.

Il primo documento certo che attesta l’esistenza dell’eremo risale al 1134. In esso si legge:

Ego Drusiana ancella Christi et filia Bodetocci pro redmptione anime mee et genitoris genitricisque mee et Stamire comitisse, uxoris comitis Lamberti, et Carbonis germani mei et Baroncelli, Treviani dicti, una cum voluntate et consensu fratrum meorum sacerdotum, trado, dono et concedo heremo Sancte Crucis Fontis Avellane et tibi domno Benedicto eiusdem ecclesie priori tuisque successoribus omnibus, quandiu mundus iste volvitur, ecclesia Sancti Leonardi que hedificata est in locum qui dicitur Volubrum, cum libris et campanis necnon et ornamentis et cum castellis et ecclesiis, villis atque montibus, pratis et pascuis et molendinis optimi…

La donazione fatta da Drusiana – che si definisce Ancella Christi, e dunque probabilmente una religiosa – conferma che la chiesa di San Leonardo era un priorato dipendente dall’eremo di Santa Croce di Fonte Avellana, già fiorente monastero situato alle pendici del Monte Catria. L’eremo del Volubrio acquisì un ricco patrimonio: chiese, castelli, villaggi, fertili pascoli e mulini lungo la valle del Tenna, inclusi i diritti di vassallaggio sugli abitanti locali.

Tra le sue dipendenze vi erano: il Romitorio di Sant’Antonio a Capotenna – dove, secondo la leggenda, bussò il Guerrin Meschino prima di affrontare l’ascesa al Monte Sibilla – l’Eremo di San Chiodo (o San Claudio), scavato nella roccia dell’Infernaccio, e l’Oratorio di San Romualdo presso il Palazzetto di Vetice. Altre numerose chiese erano presenti nel territorio di Montefortino e del comitato fermano. Nel XIII secolo è documentata la presenza stabile di un priore e di sei monaci, alcuni dei quali residenti presso le chiese dipendenti.

Nel 1315, il Comune di Montefortino acquistò dal priore il castello del Volubrio, con tutti i suoi uomini, vassalli, giurisdizione e diritti signorili, in cambio di 100 moggi di terra sulla montagna sovrastante. Da allora, quel territorio fu chiamato Montagna del Priore (oggi della Priora). I montefortinesi vi costruirono una rocca per difendere i confini occidentali del comune contro le mire espansionistiche dei Vissani e dei Varano di Camerino.

Durante l’inverno, i monaci si spostavano sempre più spesso al Palazzetto di Vetice, in una zona più accessibile, o nelle abitazioni che possedevano all’interno delle mura di Montefortino, dove avevano acquisito anche la cittadinanza. Nel XVI secolo, come accadde per Fonte Avellana, l’eremo passò in commenda. Nei primi decenni del Cinquecento fu affidato ai religiosi della Compagnia di San Romualdo, fondata dal beato Paolo Giustiniani, che in seguito assumeranno il nome di Eremiti Camaldolesi di Monte Corona. Tuttavia, questi abbandonarono più volte l’eremo, fino alla definitiva partenza nel 1572. Il loro ritiro suscitò risentimento tra la popolazione, poiché le rendite venivano trasferite altrove.

Poco tempo dopo, l’eremo fu incendiato e distrutto. In una supplica in cui i monaci spiegano le ragioni del loro primo abbandono, si legge:

…la rigidezza et asprezza del luogo, et neve quasi insopportabile, et la difficultà de addurci su le robbe per la pericolosa et ribiliosa strada…

…lì sono venuti 25 e 30 banditi, et massime del paese, et che hanno soperchiato li eremiti, futti danni de robbe, oltre le cose da mangiare, et andati con le armi addosso alli frati, più e più volte, et in più partite; dimodo che li padri sono stati forzati a partirsi di su.

I beni dell’eremo furono infine alienati dallo Stato italiano nel 1861 e acquistati da privati. I pascoli della Montagna del Priore furono comprati dalla famiglia Rosi, proprietaria di vasti appezzamenti e numerosi capi di bestiame.

La chiesa attuale e l’annesso edificio sono stati ricostruiti a partire dalla fine degli anni Sessanta, ad opera del cappuccino padre Pietro. L’opera – tuttora in corso – è stata purtroppo realizzata senza rispetto per le antiche strutture architettoniche, ormai irrimediabilmente perdute.

ITINERARIO

L’Eremo di San Leonardo è una delle mete più note e suggestive dell’escursionismo sui Monti Sibillini. Per godere appieno della bellezza del luogo, ancora intatto nei suoi valori naturalistici e storici, si consiglia di affrontare l’escursione nei periodi meno affollati e durante le stagioni intermedie. L’itinerario proposto è piuttosto lungo e, in alcuni tratti, disagevole: richiede quindi una discreta esperienza escursionistica. In particolare, la discesa sotto il Pizzo presenta punti esposti e alcuni tratti soggetti a frane. L’escursione può tuttavia essere abbreviata fermandosi alla sella sopra il Fosso il Rio, con ritorno sullo stesso percorso, mantenendo comunque intatta gran parte della sua suggestione. Il panorama che si apre dalla terrazza naturale dell’Eremo di San Leonardo sull’alta valle del Tenna, incorniciata dalle sue maestose pareti rocciose, è tra i più spettacolari dei Sibillini. L’escursione permette inoltre di osservare un interessante susseguirsi di ambienti vegetali. Particolarmente rilevante è la faggeta di San Leonardo, una delle meglio conservate della zona, salvata negli anni ’70 da un intervento di taglio ceduo grazie all’opera del Club Alpino Italiano.

Proseguendo dal Fosso il Rio verso i Campi di Vetice si attraversa la lecceta montana di Samara, rara a queste altitudini, che si arrampica sulle scoscese pareti del versante sinistro del Tenna dopo l’uscita dalle strettoie delle Pisciarelle. Questo tratto di sentiero ricalca l’antico itinerario medievale che collegava Montefortino all’Eremo di San Leonardo e al Prato di Sant’Antonio a Capo Tenna.

San Leonardo era inoltre un importante punto di confluenza delle vie pastorali che salivano ai pascoli del Monte Priora, percorsi che sono ancora oggi accessibili. Lungo l’escursione si incontrano numerosi elementi naturalistici di grande valore, anche faunistici: nei pascoli del Fosso il Rio si possono avvistare rare coturnici, mentre l’aquila reale vi sorvola frequentemente.

Di notevole interesse è anche l’esposizione geologica visibile sul versante sinistro della valle, dove si osserva chiaramente il sovrascorrimento dei calcari verticali del Pizzo, che si sono sovrapposti a formazioni più recenti di terre nì calcaree e calcareo-marnose, riconoscibili per il loro colore rossastro (pianori dei prati di Vetice).

ACCESSO STRADALE

Da Amandola si raggiunge Montefortino e successivamente la frazione di Rubbiano, dove si può parcheggiare. Per evitare l’ultimo tratto di ritorno da Vetice a Rubbiano, è consigliabile lasciare un’auto anche a Vetice. In questo caso, da Rubbiano si può proseguire in auto lungo la strada delle Pisciarelle fino al punto di sbarramento in località Valleria (880 m).

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Da Rubbiano (801 m), si segue la lunga e monotona strada (circa 2,5 km – sconsigliata nei mesi estivi per il traffico), che conduce alle Pisciarelle (45 minuti). Da qui si prende il sentiero sulla destra, che entra nelle strette gole dell’Infernaccio. Superato il tratto iniziale, il sentiero diventa una sterrata che risale sulla destra attraverso la faggeta fino all’Eremo di San Leonardo (1128 m – circa 1 ora). Con le spalle all’eremo, si risale il prato e si entra nuovamente nella faggeta, dirigendosi verso sinistra. Il sentiero, con direzione iniziale ovest e alcuni tornanti, supera lo sperone che separa il Fosso il Rio dall’Infernaccio. Si giunge così a una sella prativa, da cui si prosegue verso nord, mantenendosi intorno ai 1300 m di quota, lungo un sentiero in parte scavato nella roccia.